先日から心待ちにしていた「M1 MacBookAir2020」ですが、注文してから10日ほどでようやく届きました。ちなみに、予想以上にカスタムのM1 MacBookAir2020が届くまで時間を要しますので購入される方は注意が必要です。

今は時間的に余裕がないので届いて早々に開封してセットアップしていきました。

開封の義などの写真すら撮影せずだとブログネタに困りますが。しかし、開封した後でも箱の写真などは後撮りできます。

関連記事

この記事では2021年8月25日現在におけるM1プロセッサの画像編集、動画編集、動作状況について、実際に使ってみた使用レビューを書きたいと思います。

カスタム「M1 MacBookAir2020」

僕が購入したM1 MacBookAir2020は、Appleストアでカスタムして購入しています。ずっと以前に購入したことがあったMacBookProは、中を開いて独自にカスタムしていたのM1 MacBookAir2020も購入した後に、中を開いて自分でカスタムできるのかと思いきや、自分でのスペック追加は不可能とのことでしたら。

「M1 MacBookAir2020」の購入前の注意点

メモリ、ストレージともに購入後の独自追加は不可能とのこと。これは自作できる人間からすると、無視できない注意点です。M1 MacBookAir2020の購入前には、必ず注意したい点です。

メモリ:16GB、ストレージ:1TBで妥協なくカスタム

僕は緊急事態ということもあって、このM1 MacBookAir2020には日々の作業のすべてをオールインワンで出来ることを求めています。なので、メモリ、ストレージは妥協なくカスタムしました。メモリ・ストレージは、独自でカスタムできるならどこのメーカーかも知らないメモリをわざわざ強化するなど愚かなのですが、今回はそんなことも言ってられないわけです。

M1 MacBookAir2020が圧倒的に優れている点は「熱効率」

M1 MacBookAir2020は通常の利用程度では一切熱くなりません。

理由は、M1プロセッサがARMベースのプロセッサだからです。低熱で高稼働なので圧倒的に発熱量が下がってます。発熱量が下がっているということは、必要とする電気量も少なくて済むということで節電効果もあります。CPUの発熱系のデータ資料は後で載せる予定ですが、使用時の温度は明らかに違います。

IntelプロセッサのPCなんか使いものにならない時代の到来。

僕は、上でも言いましたが、つい先日まで旧式のMacBookProを緊急用途で使っていました。古いとは言え、当時30万円で買ったなりにフルスペックのマシンではあります。ただ、膝の上で置いて作業しようものなら、筐体の熱で火傷するくらい熱を持ちます。これは、CPU、GPUの処理性能に伴う、仕方のない発熱問題でした。

低熱だと故障しづらくなります。

この低熱で高稼働ということは故障が起こりづらくなります。M1 MacBookAir2020より手のひらの方がよっぽど熱いくらいM1 MacBookAir2020の筐体は冷たく感じます。3年前に最高スペックで購入したMacBookProは熱系統で故障しました。GPUの不具合でAppleから回収期間が設定されている型でしたが、回収期間を過ぎてしまっていたので、そのまま使い続けたから故障したというのもあるかもしれません。ただ、発熱が部品を疲労させていたのは想像がつきます。

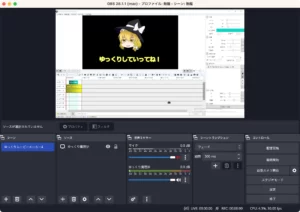

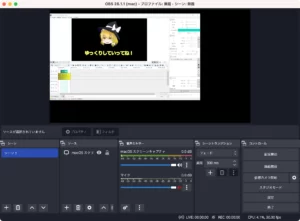

M1プロセッサで使える各種ソフトの動作状況

M1 MacBookAir2020は、M1プロセッサということもあり各種ソフトの稼働状況や動作の安定性が気になるところです。企業の公式ホームページにも動作状況はアナウンスされていますので参考になります。

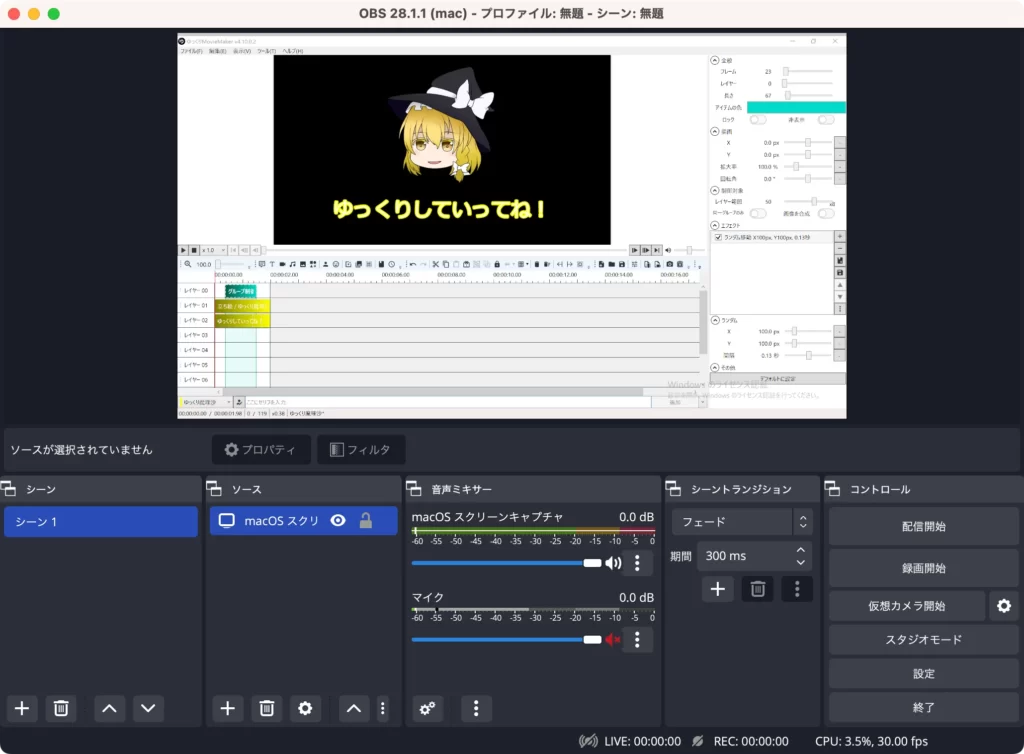

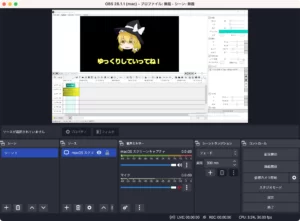

M1 MacBookAir2020で編集、音楽、配信などを全部やろうと思っています。このため、M1プロセッサでの各種ソフトの動作を実際にインストールして一通り確認していきます。すべてヘビーユースしますので、何か問題があれば逐次加筆もします。みなさんの参考になればと思います。

ブログ:WordPress(Web上)

「Wordpress」の動作は?

問題なく動作します。

補足ですが、僕はWeb上のWordpressで作業してます。このため、自分のマシンの動作環境など気にする必要もなく、またM1プロセッサかどうかも関係なく問題なく動作します。

他の記事では、M1プロセッサ上では記事がきちんと保存されていないなど指摘されていますが、それはローカル(オフライン)環境でのWordpressだと思います。ちなみに、僕はオフライン環境でWordpressを構築するというのが面倒ということで、いきなり本番環境で作業しています。メンテナンスの手間も省けるのでオススメです。

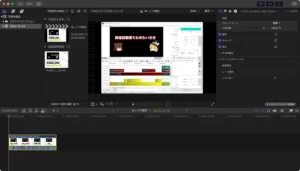

動画編集ソフト:Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro

「Adobe Premiere Pro」の動作は快適か?

快適に動作します。

M1プロセッサのネイティブ環境で問題なく動作します。Adobeの公式ホームページ上でも対応状況がアナウンスされていますので参考になります。

おそろしく快適です。動画の書き時間についても、当然ハイスペックマシンに劣りますが、それでもM1・M2 MacBookAirでの動作で我慢できないかと言われると、これで収入を生み出さないとダメだという分、切羽詰まっていて感覚が麻痺しているのもありますが、僕にとっても全く気にならないレベルです。

画像編集ソフト:Lightroom、Photoshop

「Lightroom」「Photoshop」の動作は快適か?

快適に動作します。

Adobeのソフトは今となっては、ほとんどM1プロセッサでネイティブ動作します。これはM1プロセッサ本来のスペックで動作するということです。実際インストールして使ってみましたが、数世代前の30万円のフルスペックで購入したMacBookProと比べても比較にならないほど速いです。この薄さでこの快適さ、そして、全然熱くならないので使っていて驚きます。

DAWソフト:Cubase 10

ボーカロイド:Vocaloid 5

内容

Webデザインツール:Adobe XD

こちらも問題なく使用できます。Webデザインツールは、IT系の職種に就いてなければ使わないようなツールと思います。僕の場合は、趣味でWebサービスを考えたりする際に、XDを利用しています。開発スキルもありますが、大抵の場合で単独で開発をやり抜くには時間が足らないことが多いので、人に依頼せざるおえないことが多くXDで仕様を具体化させておいて、これを用いて他人とイメージを共有することに利用したりします。

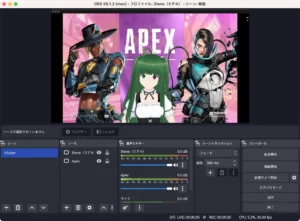

M1 MacBookAir2020は、外出先でもどこでも手軽な持ち運べるハイスペックマシン。

当初の懸念はアプリ、ソフトの対応状況でしたが、その懸念は不要です。仮に今現在対応されていないソフト、アプリがあっても半年以内で対応されると思います。僕は、ApexなどPCでゲームをしたいため、この数年はデスクトップ派でした。しかし、今後はネットで収益を上げる必要に迫られるとともに、どこでも作業していく必要があります。ゲームをしている暇もありません。

ノートPCの購入を考えるならマストバイと言い切れます。

M1 MacBookAir2020は、その薄さもあって手軽に持ち運べます。そして、快適にどんな作業にも耐えるハイスペックマシンです。外で、これほどまでにも安心して作業できるマシンはないです。仮に、デスクトップを持っていたとしても、ノートPCは一台持っておくに越したことはありません。

コメント