(イラスト:ねねねこさん)

ボカロ曲作りでは、何よりも時間をかけるべきなのはボカロに歌わせることです。

最も難しいのは歌詞をメロディにする作業だからです。

ボカロ曲作りでは、メロディと歌詞を合わせて練習した方が良いです。

楽器練習なんかより優先すべきです。

ボカロ曲作りで大切なこと

- 言葉を歌にする練習

- 言葉のリズム感を養う練習

- 歌を作る練習

例えば「お茶爆ありがとう」というフレーズを音楽的にボカロに発声させてみてください?

意外と音楽が出来る人でも困ると思います。

それは、楽器演奏が出来ても、楽譜が読めたとしても、言葉(歌詞)を歌に落とし込む練習をしていないからです。

大学の作曲授業ではメロディを歌詞抜きで練習することが多いです。

目的は音楽的な勉強を主軸としているからです。

この記事でやりたいのは、歌詞をきちんとボカロ上で発声させる練習をしたいわけです。

そのため、この記事では、歌詞を音楽的に聴かせるためにメロディラインを創作する練習方法を紹介します。

参考:天才モーツァルトですら作曲に苦悩した

死去する3年前の手紙に自分自身のことを語っている。「ヨーロッパ中の宮廷を周遊していた小さな男の子だったころから、特別な才能の持ち主だと、同じことを言われ続けています。目隠しをされて演奏させられたこともありますし、ありとあらゆる試験をやらされました。こうしたことは、長い時間かけて練習すれば、簡単にできるようになります。僕が幸運に恵まれていることは認めますが、作曲はまるっきり別の問題です。長年にわたって、僕ほど作曲に長い時間と膨大な思考を注いできた人はほかには一人もいません。有名な巨匠の作品はすべて念入りに研究しました。作曲家であるということは精力的な思考と何時間にも及ぶ努力を意味するのです」

引用:Wikipedia - ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

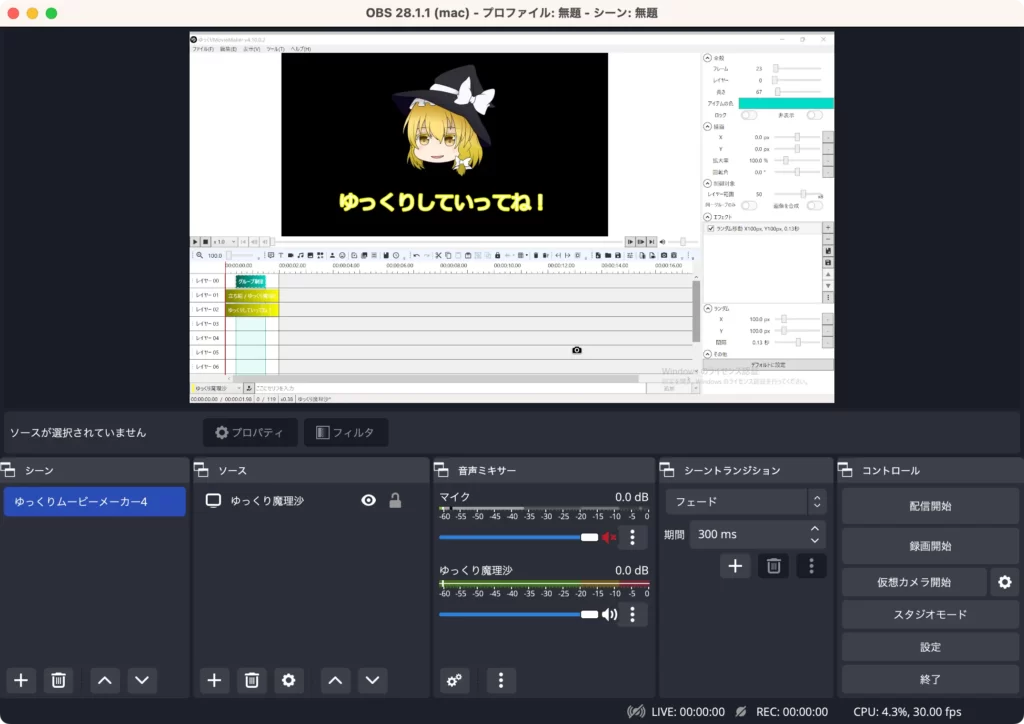

iPadを使ってDTM・ボカロ曲づくりを練習するのがオススメ!

(イラスト:ねねねこさん)

ボカロ曲を作ろうと考えて「まだ始めていない方」には特にオススメしたいですが、iPadを使ってください。

iPadなら何よりも「安く・簡単・手軽」にDTM・ボカロ曲作りをスタートできるからです。

僕はiPad Pro 11インチ(256GB)を使ってます!

それにiPadは持ち運びがラクなので、どこでも気分次第でDTM・ボカロ曲作りができます。

音楽制作をiPadでやっておけば継続しやすいわけです。

当然、iPadを買うなど、多少の出費は必要ですが、長い目で見れば全然有意義です。

それに、本腰入れてDTM機材を揃えるとなるともっとお金が掛かりますし、スタートまで時間がかかります。

「ボカロ曲を作りたい」と思ったなら、iPadを使って今日から練習を始めていきましょう!

DTM・ボカロ曲の練習に必要なもの

- iPad 10万円

- ボカロ曲作りのために「Mobile Vocaloid Editor」アプリ 4,900円

さて、それではiPadとアプリ「Mobile Vocaloid Editor」を使って、どんどん練習していきましょう!

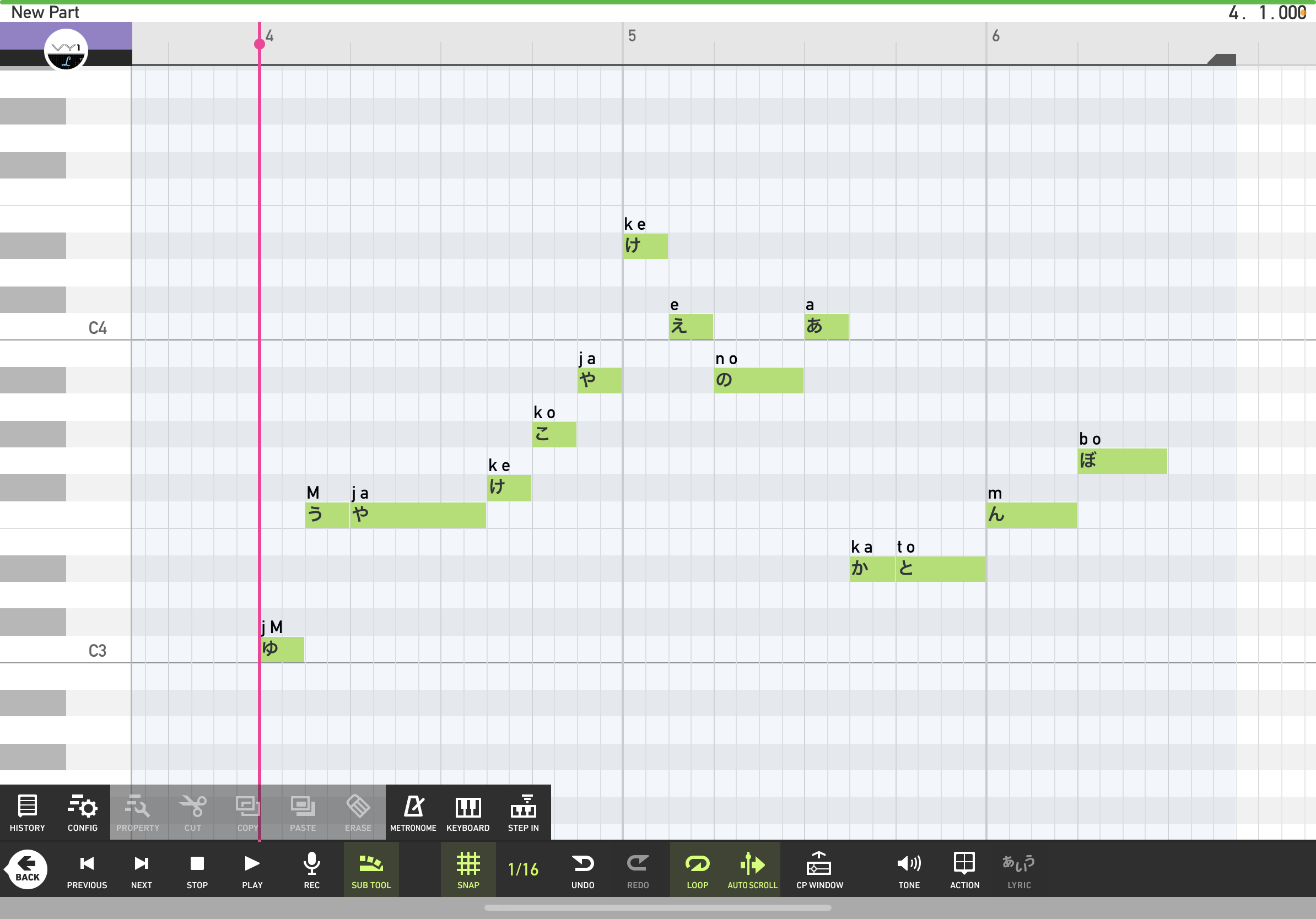

試しに「お茶爆ありがとう」をボカロに歌わせてみる。

試しに「お茶爆ありがとう」を音楽的にボカロに歌わせてみました。

会話フレーズから音楽的なリズムに変換するのはとても練習になります。

フレーズは何でもよく中毒性があれば良いわけです。正解はありません。

音楽的でなくても耳ざわりが良い会話トーンがあったりします。

それに音程、リズム感を与えてあげれば良いです。

「お茶爆ありがとう」とは?

「お茶爆ありがとう」は、ツイキャスのテンプレート挨拶です。

視聴者が「お茶爆」というアイテムを投げてくれた際に配信者が「お茶爆ありがとう」と言います。

「テンプレート文=よく使われるフレーズ」なので、音楽要素を加えるだけで意外と面白く聞こえるフレーズになります。

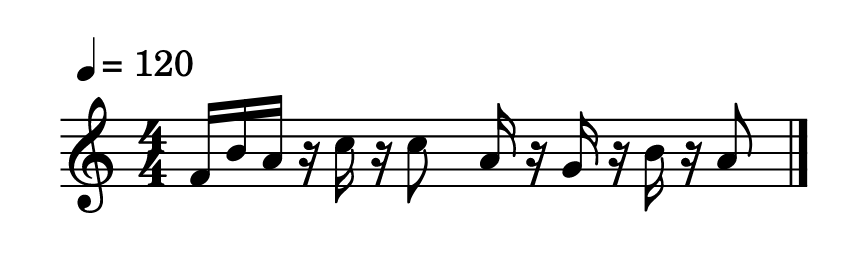

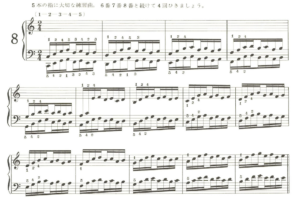

ただ、可能ならMIDIだけでなく楽譜上にして分析すると良いでしょう。

さらに別の音源に変えてみてフレーズを聴いてみるのも練習になります。

上は「お茶爆ありがとね」をグランドピアノで演奏した音声です。

歌詞と音楽の結びつきに慣れるまで、色んな角度から作ってみたり聴いてみるのはとても良い練習になります。

会話にリズム感をつける最も簡単な方法は「促音」を付け足すことです。「お茶爆ありがとう」に促音をつけていってみましょう。声に出して読んでみましょう。

- 元パターン:おちゃばくありがとう。

- 変パターン①:おちゃばくあっりがとっね。⇒かなり言いづらいですね。

- 変化パターン②:おちゃばっくありがっとね。⇒かなり良い感じです。

普通の会話から色んなリズムパターンが生まれます。

思いつく童謡フレーズをボカロに歌わせる。

前半が自作で後半が本家

既存曲のフレーズを空で入力して答え合わせするのも良いでしょう。

多少、古臭いですが、童謡フレーズでの練習がオススメです。

スローテンポで空で作りやすく、楽譜が無料で出てくるので「答え合わせ」がしやすいからです。

例えば

- 夕焼けこやけの赤とんぼ

このフレーズを打ち込んでみました。

動画は前半が僕の打ち込みで、後半は本家の正解です。

答え合わせしてみると、当然ですが本家の方がかなり情景的に聞こえてきます。さすがです。

「歌詞」が同じでも「音程」がハマらないと一気に違って聞こてきますね。

つまり、音楽では歌詞を引き出す「音程」がより重要なわけです。

余談ですが「こやけ」の「け」がトップノートE♭に来ています。

これがセンスでしょう。

どうして「け」がトップノートでE♭になっているのか、確実に何かしら意図して作られています。

それを音楽的に分析するのが音楽理論です。

リズム感ある既存フレーズをボカロに歌わせる。

リズム的に中毒性あるフレーズをボカロに歌わせましょう。

パッと思い浮かぶフレーズで大丈夫です。

- ちょとまって、ちょとまっておにいさん

- ラッスンゴレライってなんですの

長文フレーズを音楽的なフレーズにする。

先ずは、完璧に歌われている長文を聴いてみましょう。

フレーズは「さよならはあなたから言った。それなのに、頬を濡らしてしまうの。そうやって昨日のことも忘れてしまうなら、もういいよ。」

原文はまったく歌では無いんですよ。作文です。

それでも、完璧な歌になっています。

長文を歌にして「歌詞の幅」を広げる練習

長文は難易度以前に、歌詞としてあまりオススメされていません。

リズム感も出しづらくて、フレーズもキャッチーさに欠けるからです。

余談ですが、歌ではキャッチーなフレーズを繰り返せなど言われています。

それの方が分かりやすくて覚えるからです。

シャルルで言えば「愛を謳って」ですね。

ただ、一方で作文を歌にするのもテクニックです。

ボカロの良さは、どんなに長いフレーズでも歌ってくれるので、そこで緩急をつけるだけで"らしく"聴こえます。

ボカロ曲は、らしく聴ければ良いのです。

さて、偉そうなことを言うのもここまでにして、黒歴史になりかねませんが、僕も自分の作文をボカロに歌ってもらいましょう。

フレーズは「青空の帰り道。いつも歩いた二人。今はもう聞こえない君の声。」です。

一般的に「長文を歌詞にするな。」と言われていますが、だからこそどんどん長文で歌わせたくなります。

所謂、音楽のルールは「破る」ためにあります。

「歌」に聴こえれば良いので、ルールなんかどんどん破っていきましょう。

さて、作文でも意外と「歌」に聴こえると思います。

長文を歌わせるにはコツがあります。

- コツ①:長文フレーズは早める。

- コツ②:短いフレーズと長いフレーズを組み合わせる。

- コツ③:伸ばしたり縮めたり緩急をつける。

要は「長文をダラダラ歌わせないこと」です。

歯切れ良く歌わせれば、それなり「歌」に聞こえます。

また、余裕があれば自分が作ったメロディを譜面にして、音程、リズムを確認しましょう。

上は「青空の帰り道」の譜面です。譜面にする際に、気になった箇所は若干修正しました。

MIDIだけだと作りっぱなしになってしまうので、譜面上でメロディを確認するのは上達の手助けになります。

この譜面を見て指摘するなら「韻と規則性の無さ」ですね。

2小節区切りで、韻・規則性を持たせれば、もっと聴き心地の良いメロディになると思います。

ボカロ曲を作るなら「メロディ練習」を最優先する。

この記事を見ながら、実際、自分で作ってくれた人は気づいたかも知れません。

歌詞を音楽的に表現するのは実はかなり難しいんです。

楽譜が読めようが、楽器を演奏できようが、めちゃくちゃ難しいです。

この記事で紹介した練習は、あえてパートをメロディラインのみにしました。

ベース、ドラム、ギターなど他のパートを入れないのがポイントだからです。

「透明エレジー」にしても「シャルル」にしても、ダブリングすらしていない単一パートのボカロ(声)を聴いて「曲」に聞こえるのは不思議と思いませんか?

メロディで曲に聞こえないと聴ける曲にならない。

当たり前のことを言いますが、ボカロ曲の原型は「歌メロディ」です。

これはボカロ曲を見極めるボーダーラインだと思います。

仮にメロディラインから曲を連想できなければ、そのまま他のパートを作り込んでもパッとしない「ボカロ曲」になると思います。

どうしてこういう「当たり前」を言っているかというと。

他のパートで「音楽」になっている感が出るから。

音楽は音を重ねると「音楽」っぽくなるもので、ドラムにベースやギターを重ねるだけで本当にそれっぽく聞こえます。

結構、勘違いする人は多いと思いますが、それでは曲にはなりません。

中には、メロディがなくても成立する曲(歌モノ)があるかもしれませんが。

ボカロ曲を作ろうと考えている方は、何よりも先にメロディーの練習を最優先にすべきだと思います。

コメント