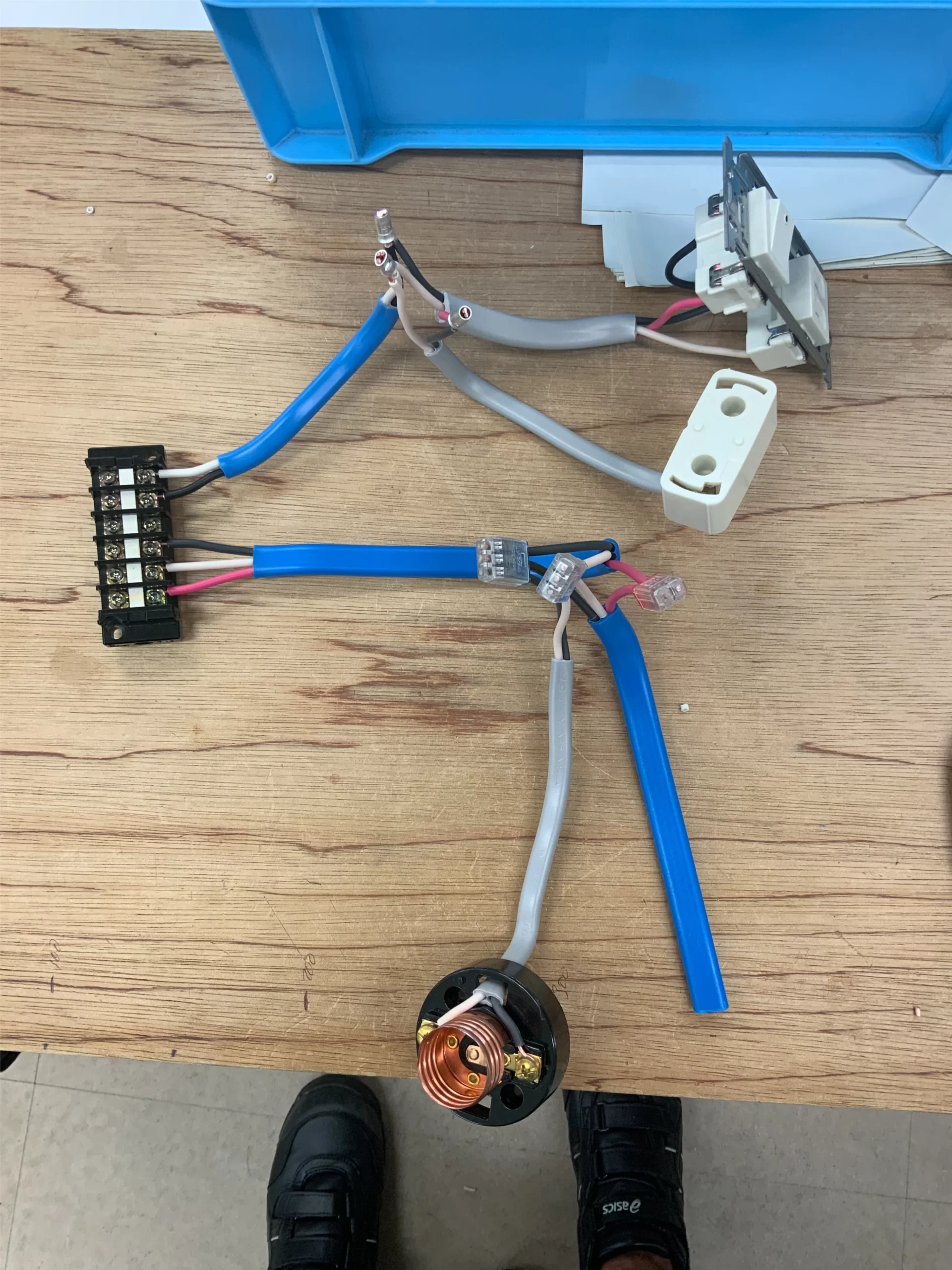

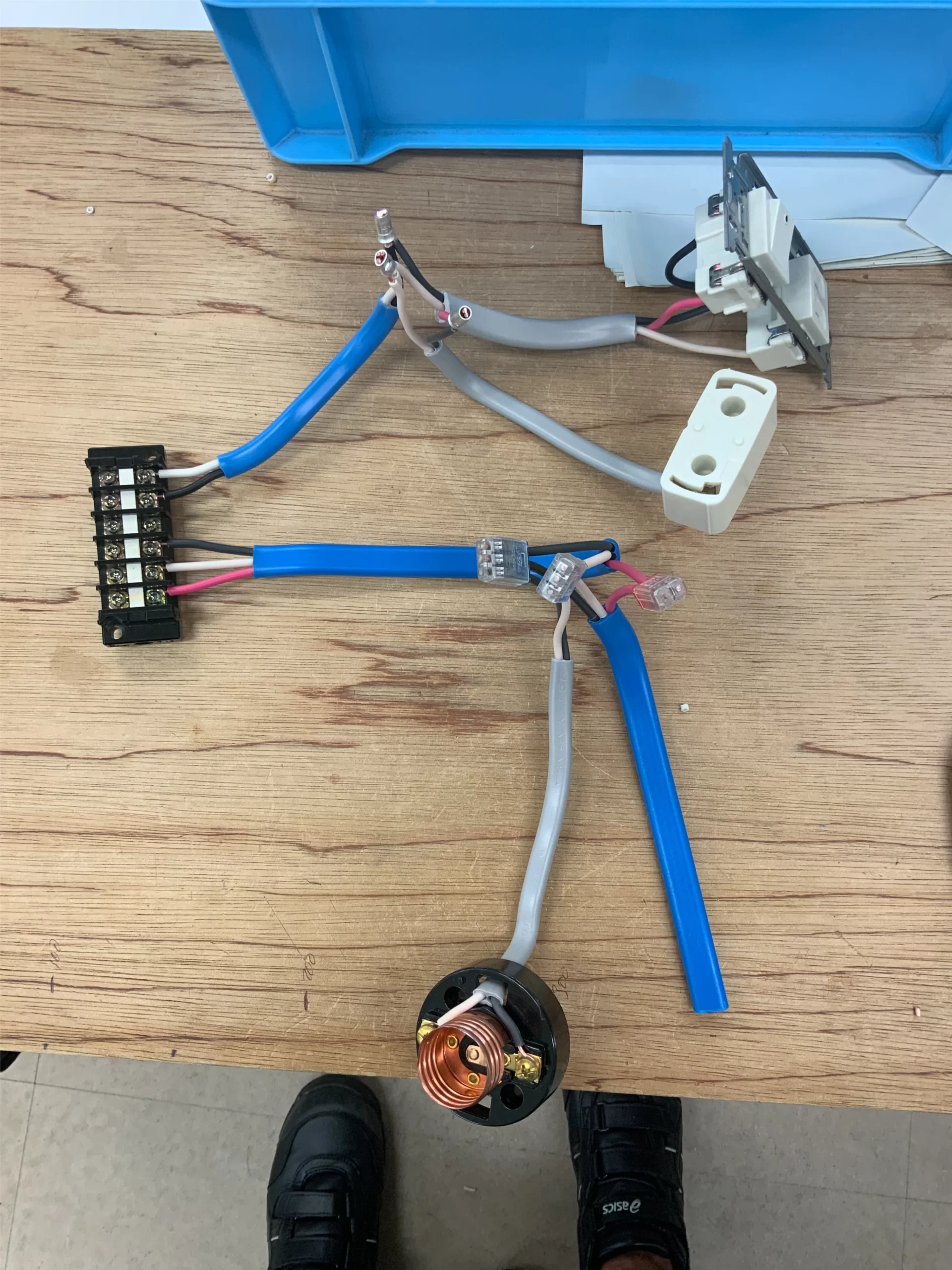

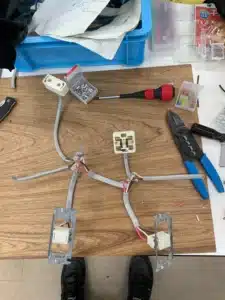

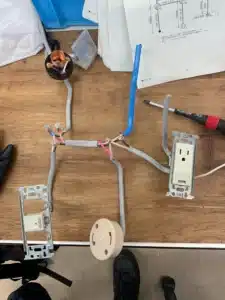

- 作品完成例 -

本記事は、第二種電気工事士 技能試験対策のために、候補問題の解き方を「見るだけ」で分かるように解説しています。

※また、もしも本記事を見て分かりづらい箇所があったらコメントなりで質問ください。あなたが合格できるように内容を加筆・修正します。

技能(実技)試験 複線図を解くコツ

- ① 問題(材料、単線図、施工条件)を読む。

- ② 複線図を書く。

- ③ シース・電線を剥く長さを書く。

- ④ 実際にシース・電線を加工する。

第二種電気工事士 技能(実技)試験

候補問題No.4

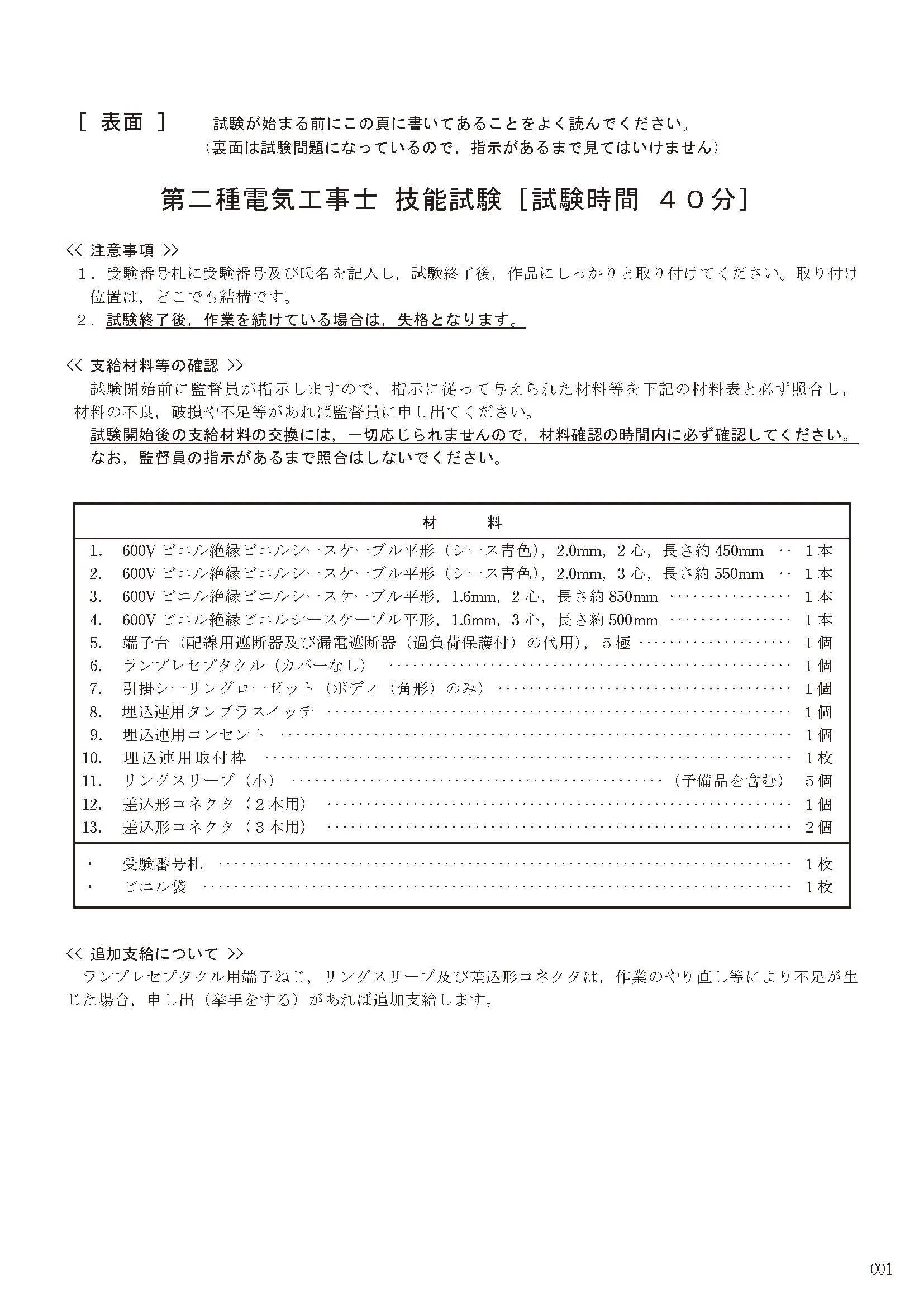

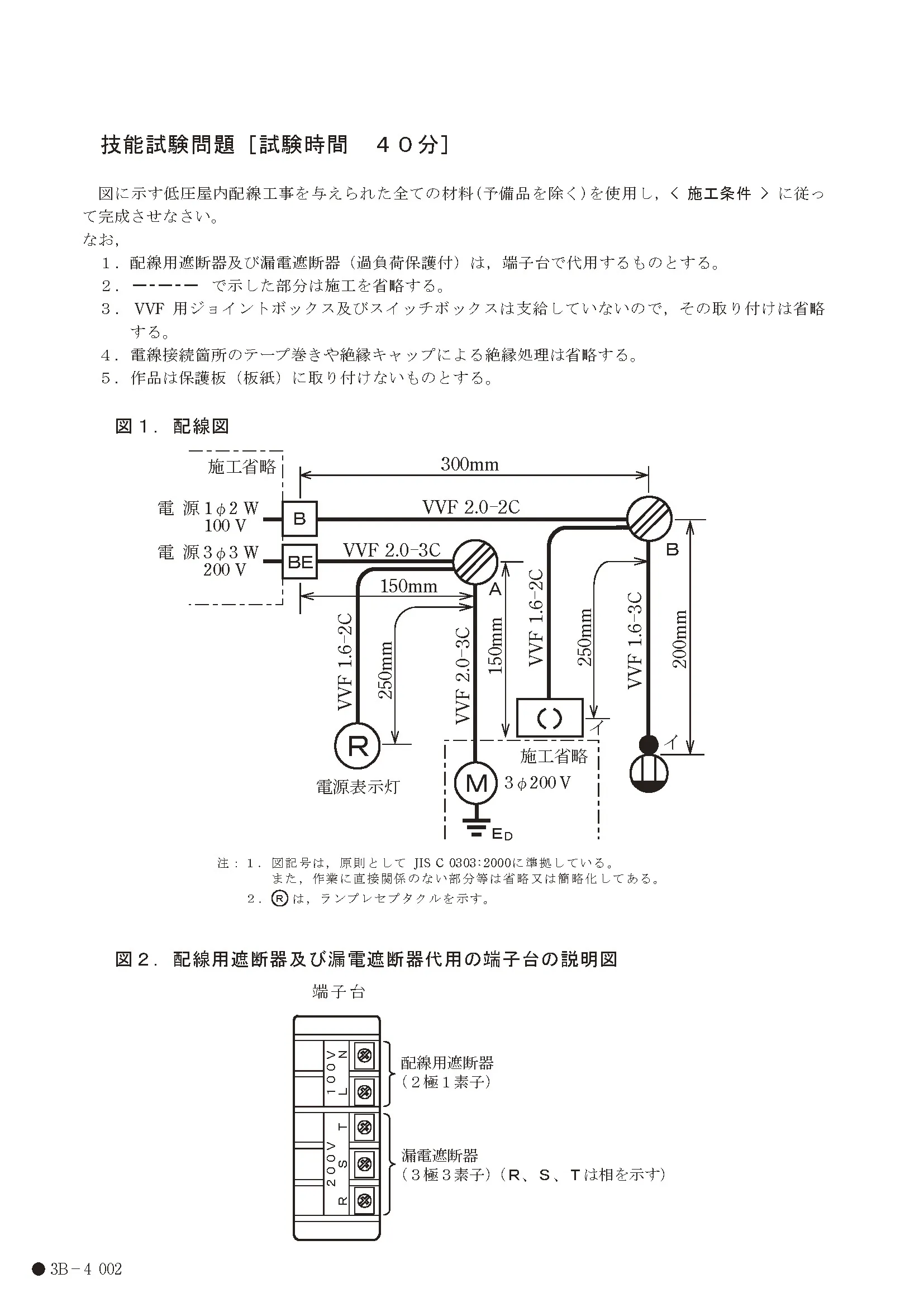

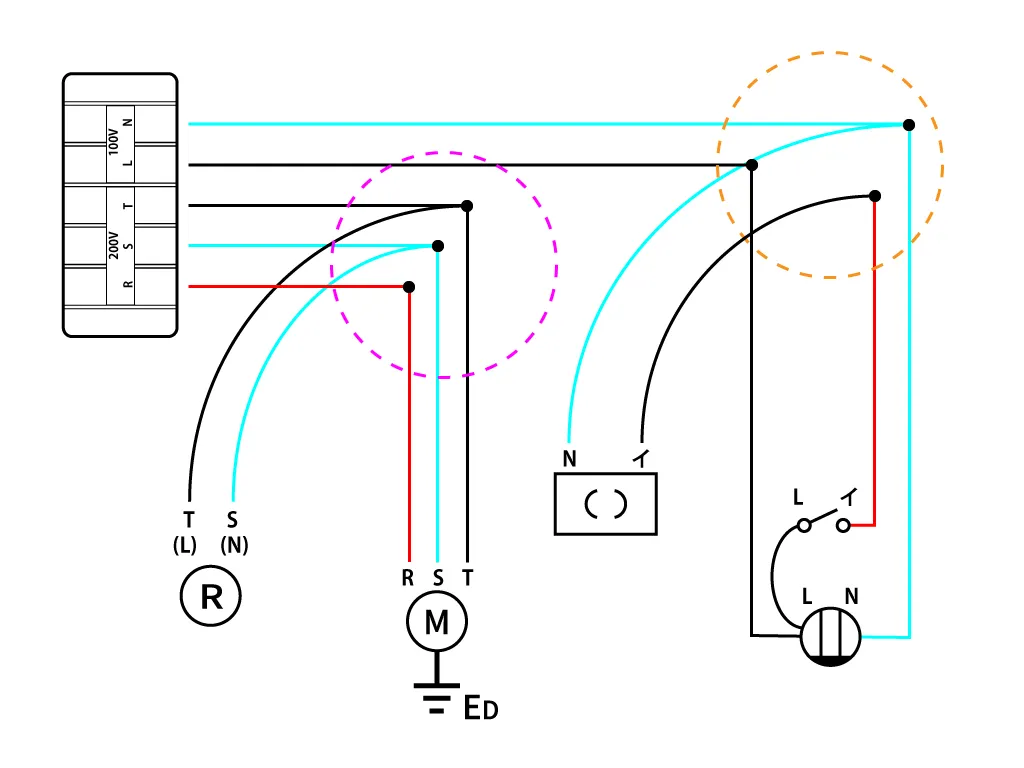

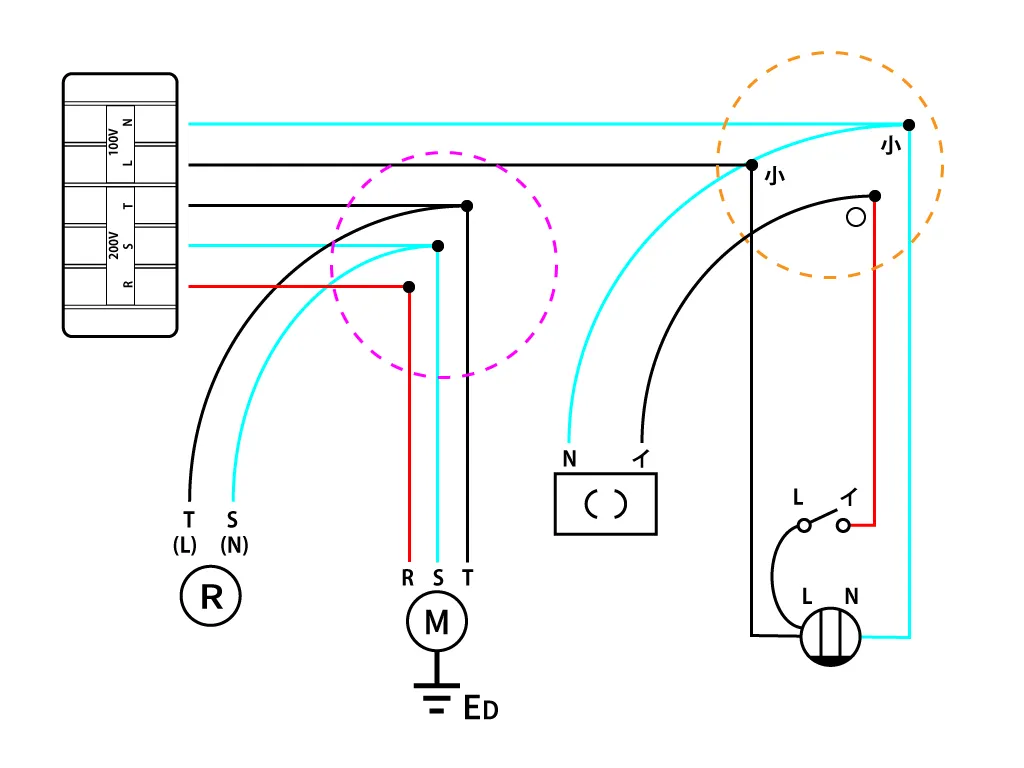

① 問題(材料、単線図、施工条件)を読む。候補問題NO.4は「3Φ3W(三相3線式)200V配線」を理解する!

- 作品完成例 -

候補問題No.4は「3Φ3W(三相3線式)200V配線」の配線が重要です。

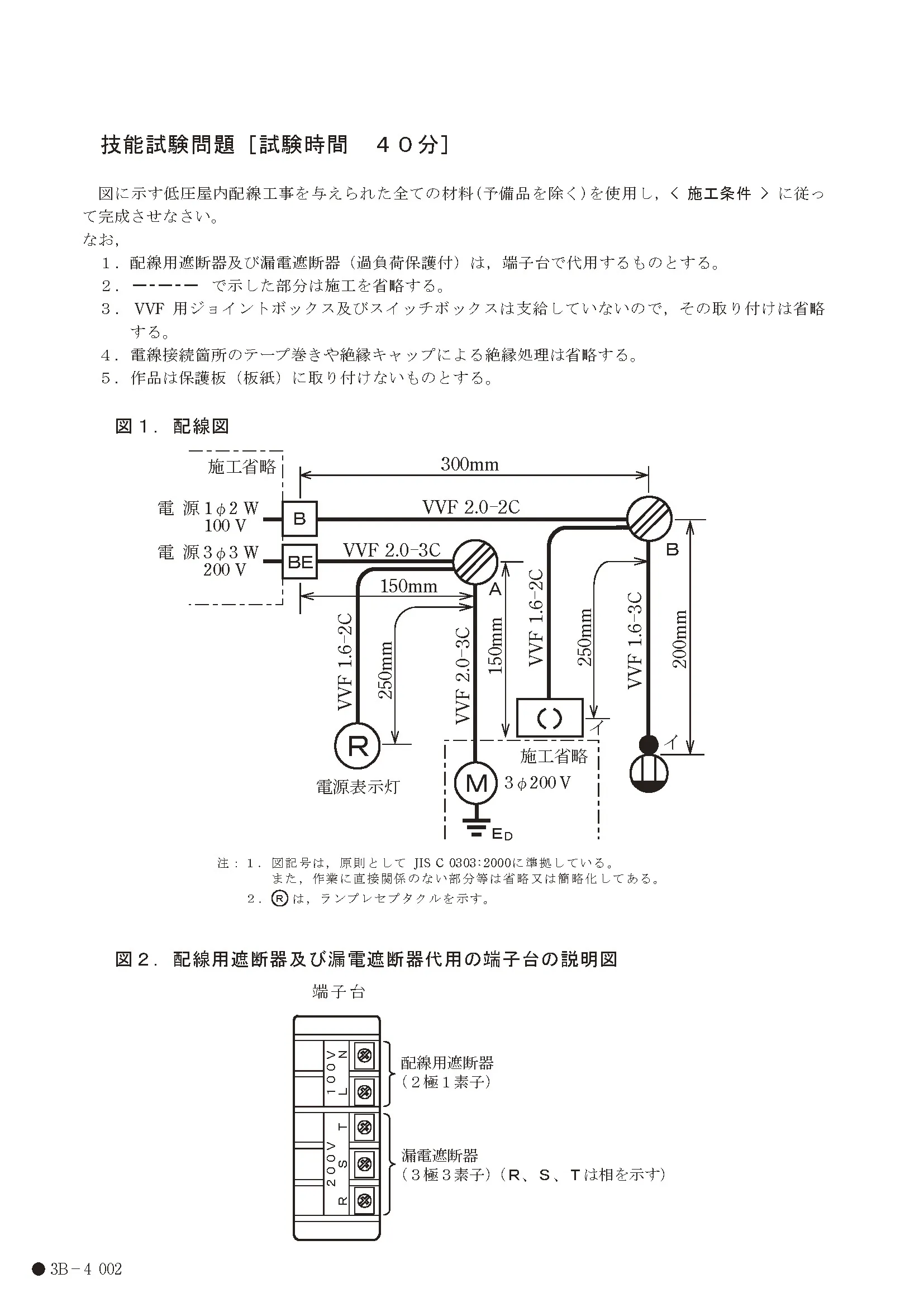

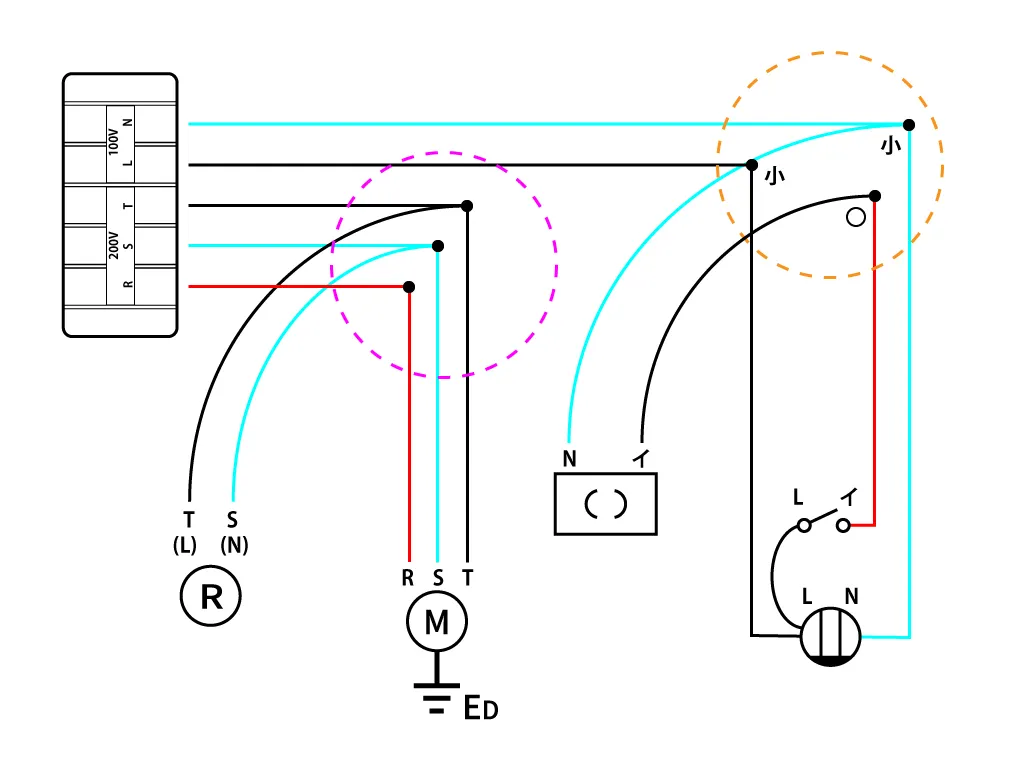

② 単線図から複線図を書く。

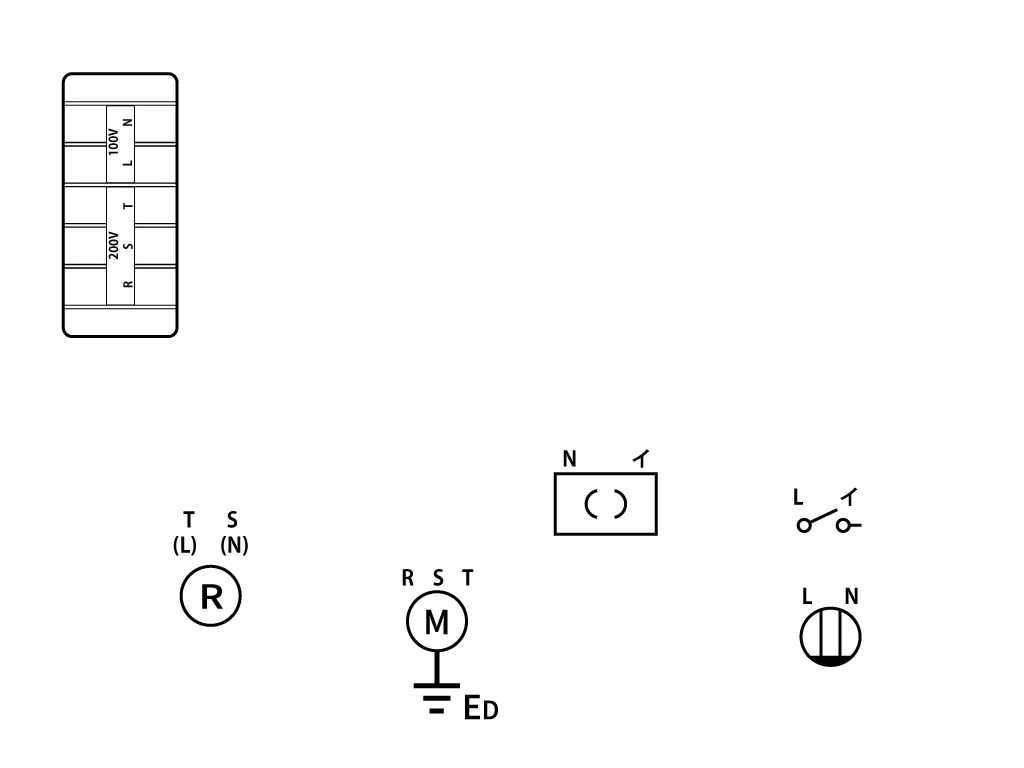

- ① 単線図と同じ配置で機器記号を書く。

- ② 接地線Nを書く。※Nはニュートラル線のこと

- ③ 非接地線Lを書く。※Lはライン線のこと

- ④ 器具間を繋ぐ電線を書く。※片切スイッチと照明器具間の電線など

- ⑤ リングスリーブ、差込コネクタを確認する。

① 単線図と同じ配置で機器記号を書く。

先ず単線図と同じ配置で機器記号を書きます。

ここで機器記号に併せて添字で繋ぐ電線の種類(L・N・イロハなど)を記入しておきましょう。

ここで重要なポイントなのが、機器ごとに繋ぐ電線の種類を知っておくことです。

例えば

- 電源:L(ライン)、N(ニュートラル)

- ランプレセプタクル:N(ニュートラル)、任意の接続先(イロハなど)

- スイッチ:L(ライン)、任意の接続先(イロハなど)

- コンセント:L(ライン)、N(ニュートラル)

これを知っておけば、電源には「決まった電線(LかN)しか繋がない」と分かるので、使用する電線を間違えようがなくなります。まぁ、わざわざ覚えなくても、技能試験を練習していく過程で自然と覚えていきます。

実際、複線図も添字の電線(L・N・イロハなど)で線を繋ぐだけなので作業が楽になり、その上、間違いを減らせます。

3Φ3W200V側の配線で困ったら「施工条件を読む」

候補問題No.4で迷うのは、3Φ3W200V側のランプレセプタクルとモーターの配線です。

じゃあ、どのように3Φ3W200V側を配線すべきでしょうか?

正解は施工条件を読むです。

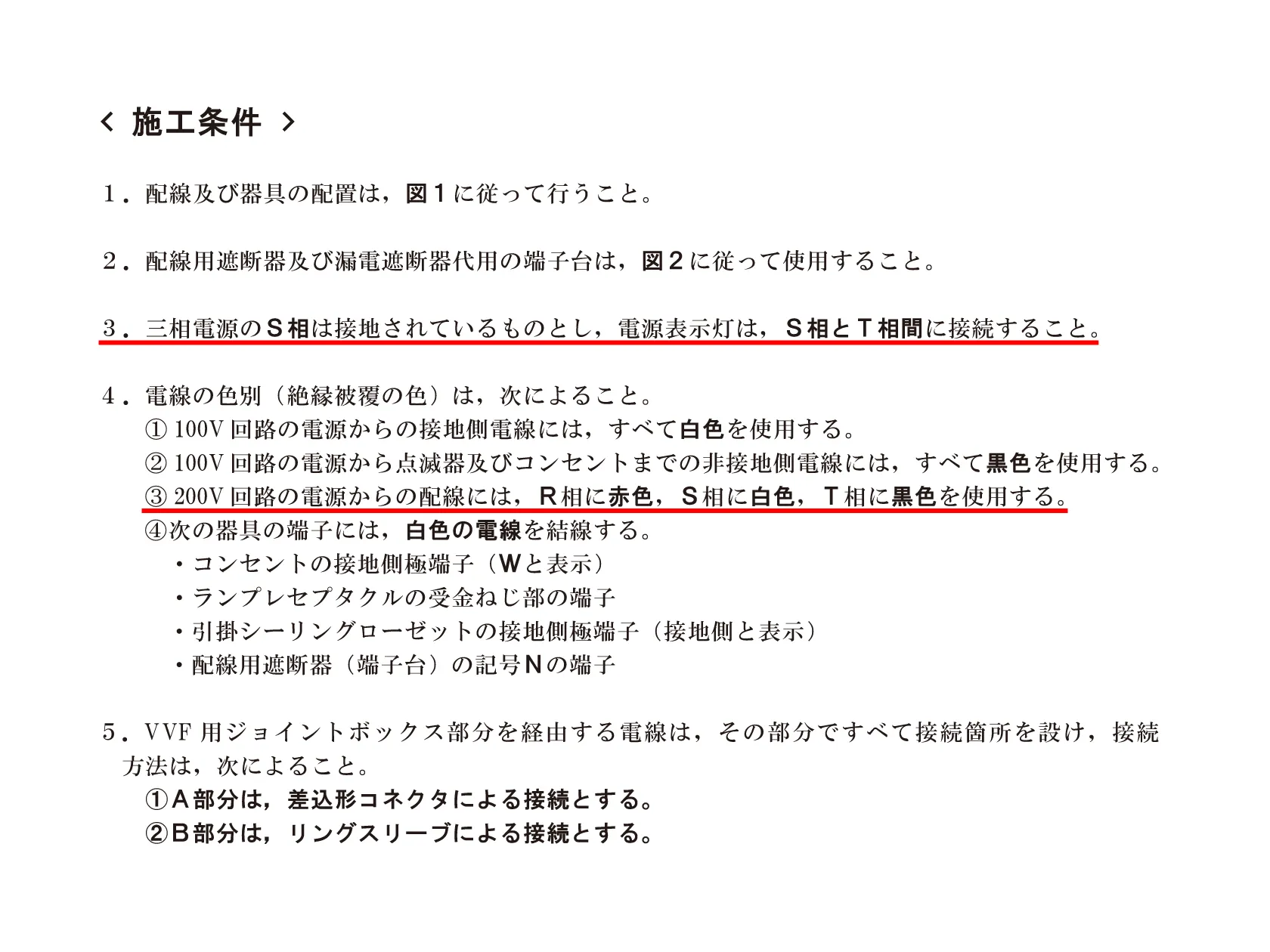

それでは3Φ3W200Vに関係する箇所(画像下線部)を読んでみましょう。

下記その抜粋箇所です。

- 三相電源のS相は接地されている。

- 電源表示灯は、S相とT相間に接続すること。

- 200V回路の電源からの配線には、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。

いかがでしょうか?

まんま答えが書いています。ただ、ここで疑問に思う人がいるかもしれません。

いやいや「電源表示灯」ってなんぞや?と。

「電源表示灯」は「ランプレセプタクル」のことです。ただ、これだけを知っていれば、瞬時に分かる訳です。

あー電源表示灯(ランプレセプタクル)は、200Vモーターの入切を把握するためのランプなんだって。

いやいや、まだ「200Vモーター」の配線が分からないと疑問に思う人がいるかも知れません。

それの解決法もやはり問題文にあって、200VモーターにはVVF2.0-3C(VVFケーブル2.0㎜3芯)を繋ぐことが書かれています。

つまり、200Vモーターは、電源のR相、S相、T相からそのままA部分を経由して繋げば良いと考えるわけです(実際は施工省略ですが。)。

困ったら先ず施工条件を読みましょう。

電気工事士の技能試験では「施工条件を読むテクニック」を多用します。仮に「3Φ3W200Vが何か?」を知らなくても施工条件を読むと解決することが多いからです。

何より配線は「100V」と「200V以上」で区別して考えるのが大切です。

- 100V配線:自分で考えながら配線する。

- 200V以上の配線:施工条件など指示に従って配線する。

この「100V」と「200V以上」の区別を意識して配線してください。

そして、200V以上の配線だと分かったら真っ先に「施工条件を読み」ましょう。この考え方は、特に第一種電気工事士の技能試験にチャレンジする際に役立ちます。第一種電気工事士の技能試験では施工条件に従って配線するのが基本になるからです。

3Φ3W式など変圧器の原理を理解することよりも、先ず「施工条件を読むテクニック」を培いましょう。

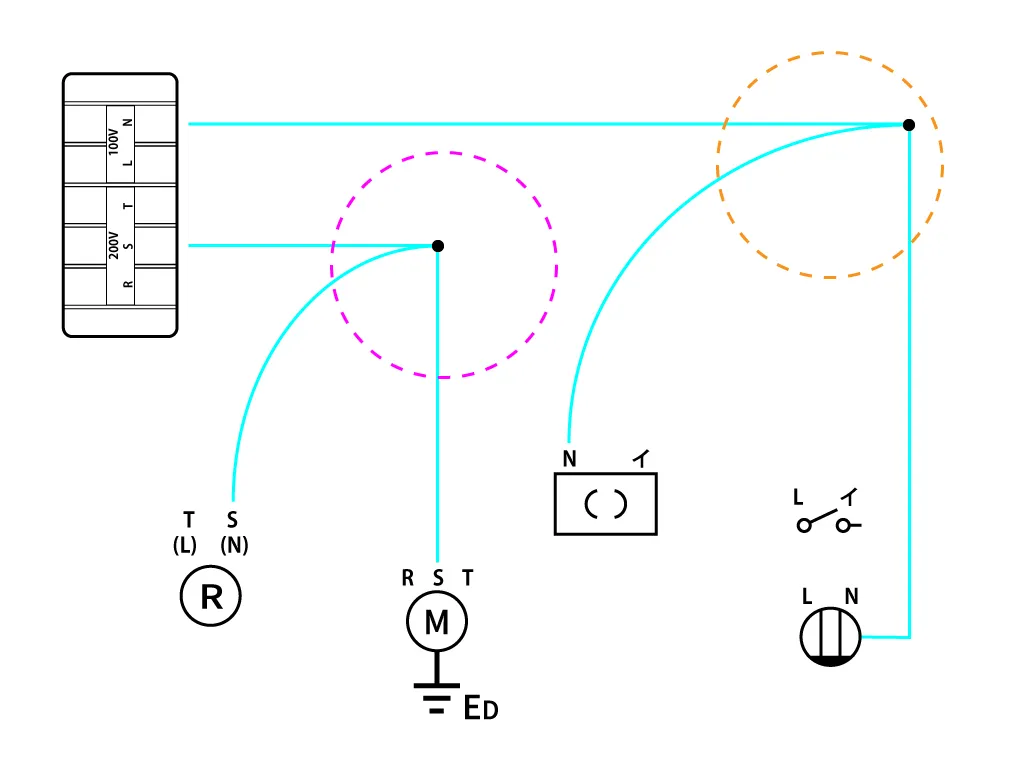

② 接地線N(白線)を書く。※Nはニュートラル線のこと

次に接地線Nを書きます。

接地線Nは、原則「白線」を使います。※ただし、厳密には施工条件の指定に従います。

接地線Nは添字「N」を線で繋ぐだけなので簡単であるはずです。

ちなみに、200V側の配線では、R相:赤色、S相:白色(接地線)、T相:黒色と指定されているので、それに従って、先ずS相(白線)を配線しています。

※既に候補問題No4をやっており、200V配線はR相・S相・T相をただ繋ぐだけと知っている方は、すべての線を一気に書いてしまって構いません。

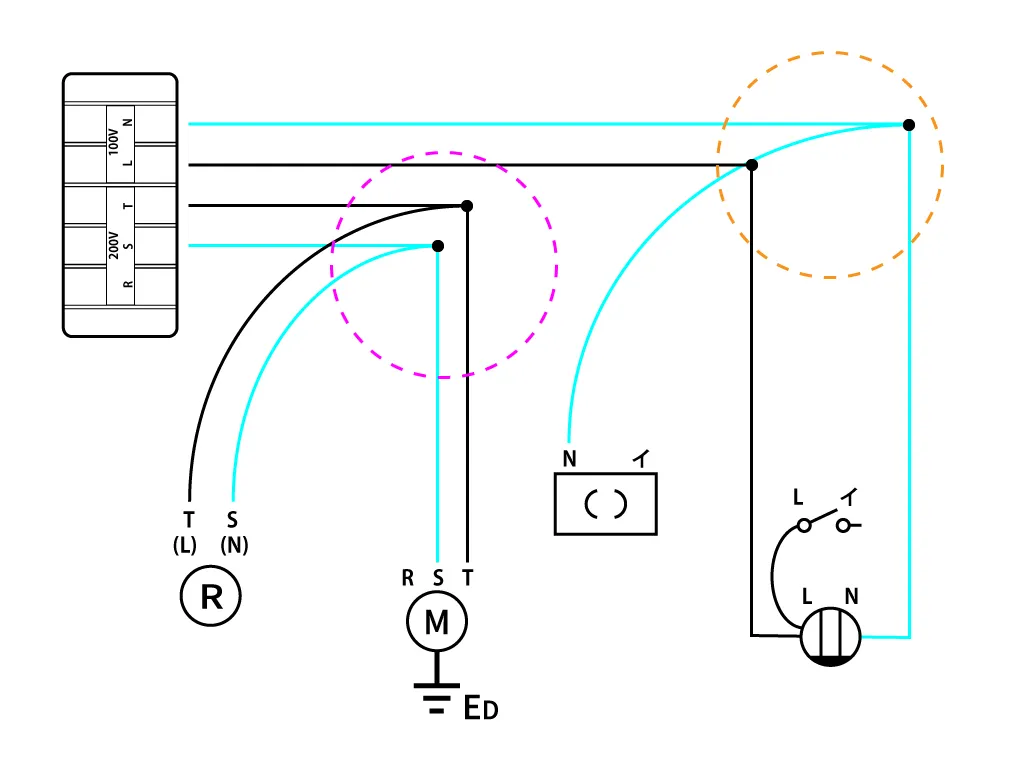

③ 非接地線L(黒線)を書く。※Lはライン線のこと

非接地線Lを書き込みます。

非接地線Lは、原則「黒線」を使います。※ただし、厳密には施工条件の指定に従います。

非接地線Lも「L」の箇所を繋ぐだけなので、さほど難しくないはずです。

また、非接地線Lの繋ぎ方にポイントがあるとすれば「コンセントとスイッチを渡り線で繋ぐ場合(候補問題No4参照)」です。下記「コンセントとスイッチを渡り線で繋ぐ場合(候補問題No4参照)」の配線は2通り考えられるからです。

配線が2通りある

- スイッチにL線を入れて、コンセントに渡り線で渡すか

- コンセントにL線を入れて、スイッチに渡り線で渡すか

施工条件で指定されていない場合、どちらで配線しても正解です。

電気工事士の技能試験においては意図的に後者を採用しています。

※模範解答もそのようになっており、その方が配線作業が楽だからです。

よほどの事情が無い限りは、皆さんも、電気工事士の技能試験においては、原則「コンセントにL線を入れて、スイッチに渡り線で渡す」として配線して下さい。

④ 機器間を繋ぐ電線を書く。※片切スイッチと照明器具間の電線など

接地線Nと非接地線Lを書いたら、次は機器間(イロハなど)を線で繋ぎます。

説明するまでも無いかもしれませんが

- イは添字「イ」同士に繋いで

- ロは添字「ロ」同士を繋いで

- ハは添字「ハ」同士を繋ぎます。

ここで迷うのが使用する電線の「色」です。

知ってるか、知らないかだけの話しですが、第二種電気工事士の技能試験では下記の「色」のペアで電線を使用することを知っておいて下さい。

- 2芯ケーブル(電線2本):黒、白

- 3芯ケーブル(電線3本):黒、白、赤

- 3芯ケーブル(電線3本):黒、赤、緑(※アース線)

- 4芯ケーブル(電線4本):黒、白、黒、白

は?なんで4芯ケーブルは黒、白、黒、白なんだ?と思いませんか?

4芯ケーブルは「2芯ケーブル(黒・白)×2本」を使用するからです。

ただし、例外的に各種色が別れた4芯ケーブル(黒・白・赤・緑)も存在します。これは、特にアース線として「緑」を区別して施工する際に使います。

ということで、「緑」は、アース線と覚えておきましょう。

ちなみに、一般的な会社の電気工事でも電線はこの「色」のペアで施工しています。しかし、会社によっては電線費削減のためにあえて3芯ケーブルの「赤」を使用せず、2芯ケーブルの「黒」の余り線で施工してしまうなんてこともされていたります。一番安いのが2芯ケーブルだからです。

⑤ リングスリーブの印字、差込コネクタを確認する。

使用するリングスリーブと印字は「電線の断面積」で決まります。

電線一本あたりの直径と断面積

- 直径1.6㎜なら断面積2.0㎜²

- 直径2.0㎜なら断面積3.5㎜²

下記はリングスリーブと電線の断面積(すなわち「電線の直径」と「本数」)の関係を表にしたものです。

| 電線の太さと本数 | 断面積 | リングスリーブ印字 | 使用する リングスリーブ |

|---|---|---|---|

| 1.6㎜×2本 | 4.0㎜² | 極小 ○ | 小 |

| 1.6㎜×3~4本 | 6.0~8.0㎜² | 小 | |

| 2.0㎜×1本 +1.6㎜×1~2本 | 5.5~7.5㎜² | 小 | |

| 2.0㎜×2本 | 7.0㎜² | 小 | |

| 2.0㎜×1本 +1.6㎜×3~5本 | 9.5~13.5㎜² | 中 | 中 |

| 2.0㎜×2本 +1.6㎜×1~3本 | 9.0~13.0㎜² | 中 | |

| 2.0㎜×3~4本 | 10.5~14.0㎜² | 中 |

ちなみ、学科試験の問題に上記表を使った知識問題が1~2問出題されます。そのため、この表を丸暗記してしまいましょう。

使用するリングスリーブと印字の覚え方は

「電線の断面積」と「リングスリーブの印字」を整理して覚えましょう。

- 直径1.6㎜×2本(断面積4.0㎜²)のとき

リングスリーブ印字「極小○」 - 4.0㎜² < リングスリーブ印字「小」 ≦ 8.0㎜²

- 直径2.0㎜×4本(断面積14.0㎜²)のとき

リングスリーブ印字「中」 - 8.0㎜² < リングスリーブ印字「中」 < 14.0㎜²

上記④パターンを覚えておくだけで、後は電線の断面積を計算すれば「リングスリーブの印字」が分かるようになります。

例えば

- 直径2.0㎜×1本と直径1.6㎜×3本を圧着するのに使用するリングスリーブとその印字は?

- 断面積3.5㎜²+6.0㎜²=9.5㎜²なので、

- 答えは、使用するリングスリーブは「中」で、印字も「中」です。

どうでしょうか?

意外と簡単にリングスリーブの印字を導けるようになったと思います。この知識は電工試験で何度も活用しますので完璧に理解しておきましょう。

③ シース・電線を剥く長さを書く。

実は技能試験には複線図を書くだけでは合格しません。

技能試験ではシース・電線を剥く作業があるため、シース・電線を剥く長さをあらかじめ知っておく必要があるからです。

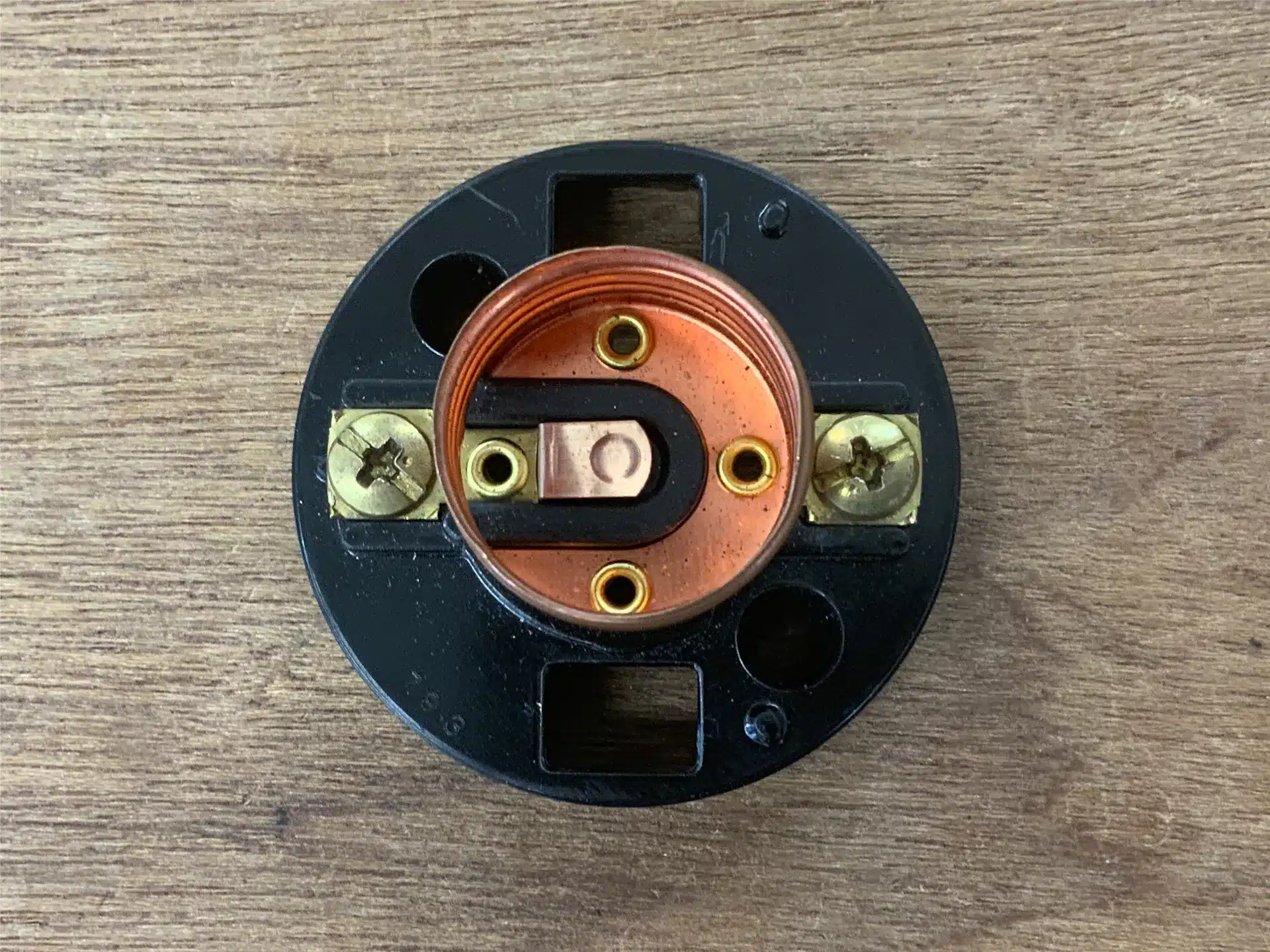

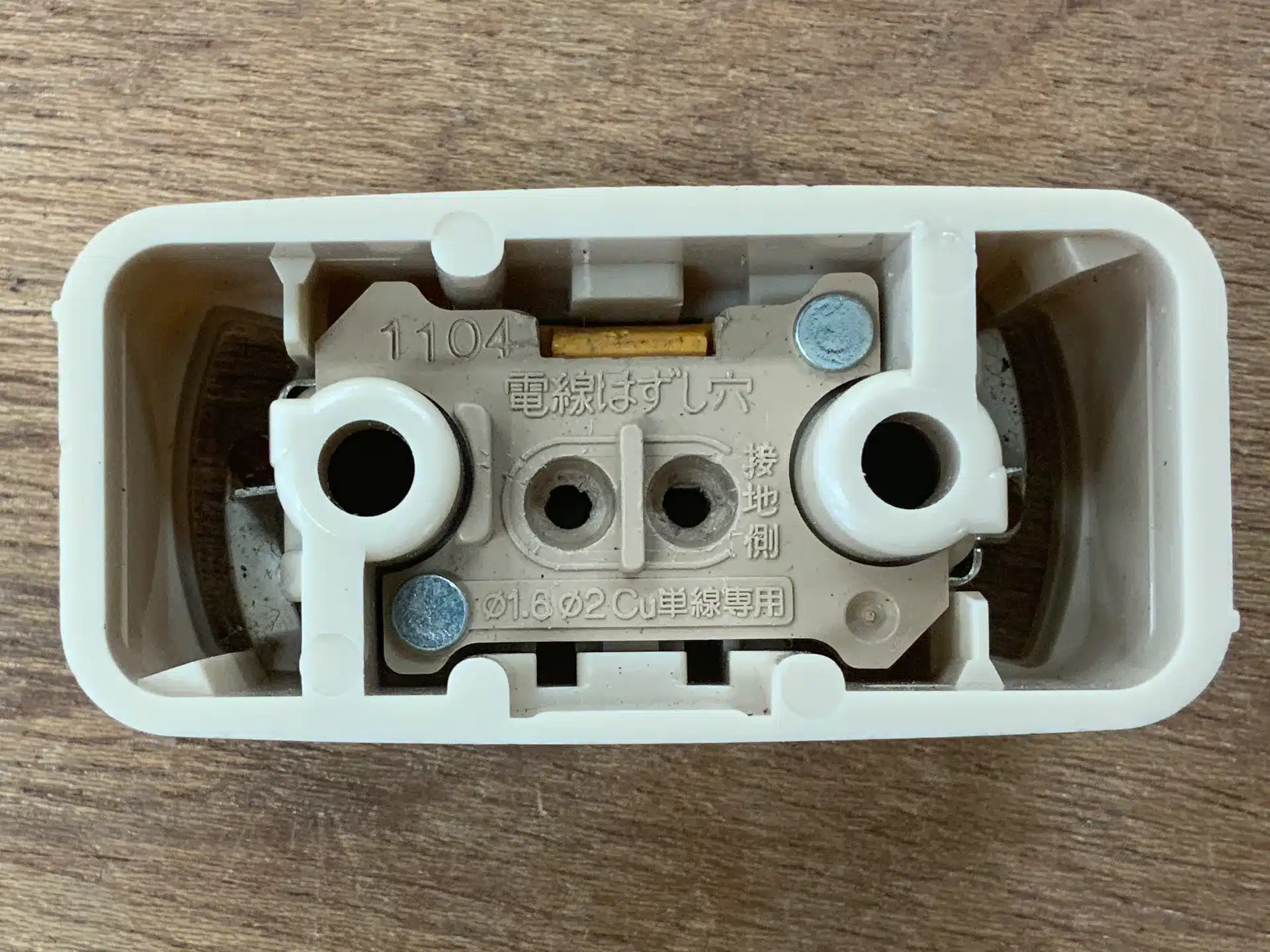

| 機器・器具 | シースを剥く長さ | 電線を剥く長さ | 参考画像 |

|---|---|---|---|

ランプレセプタクル | 40mm | 20mm |  |

引掛けシーリング角型  | ゲージ ※実測で剥く | ||

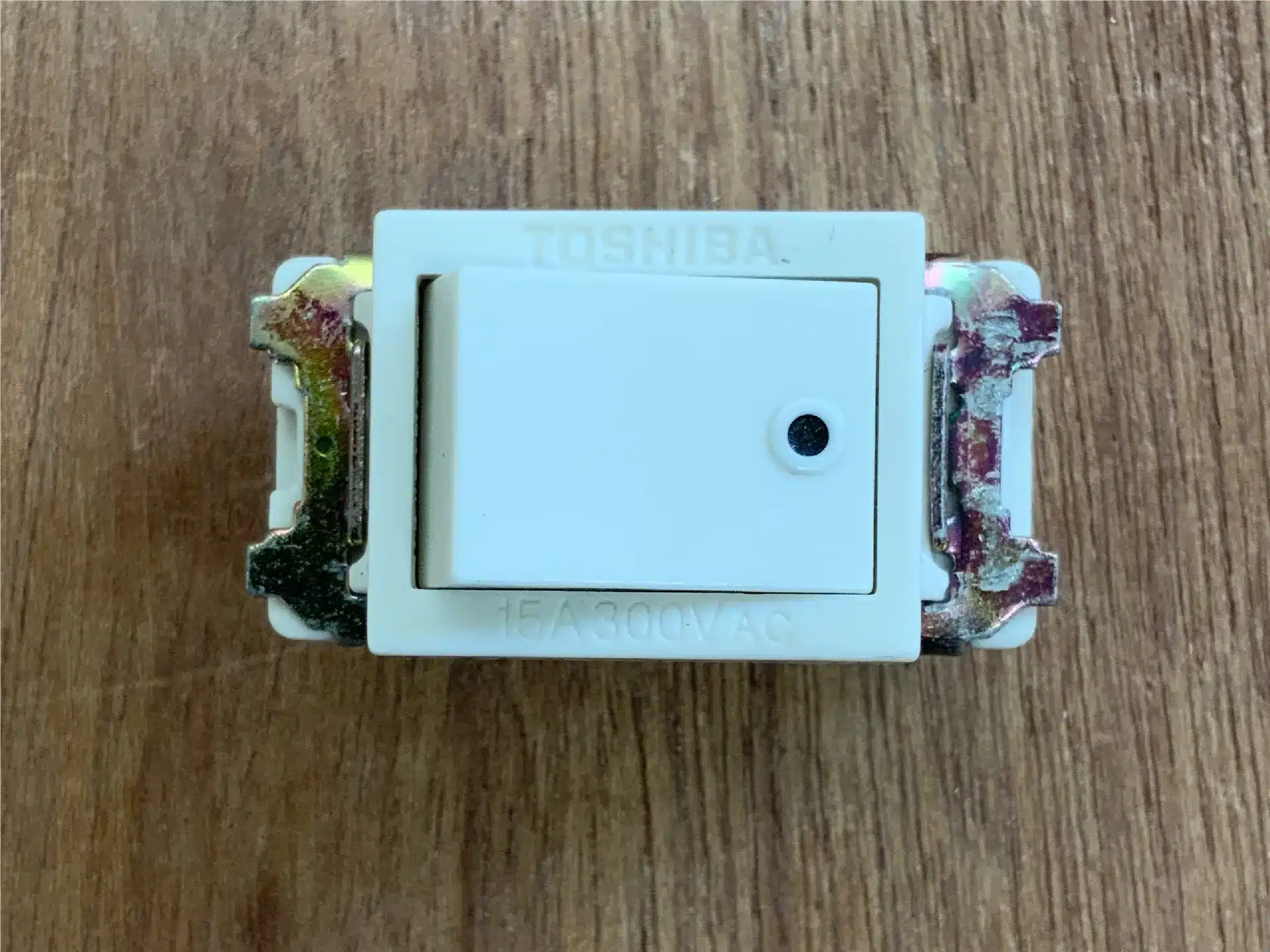

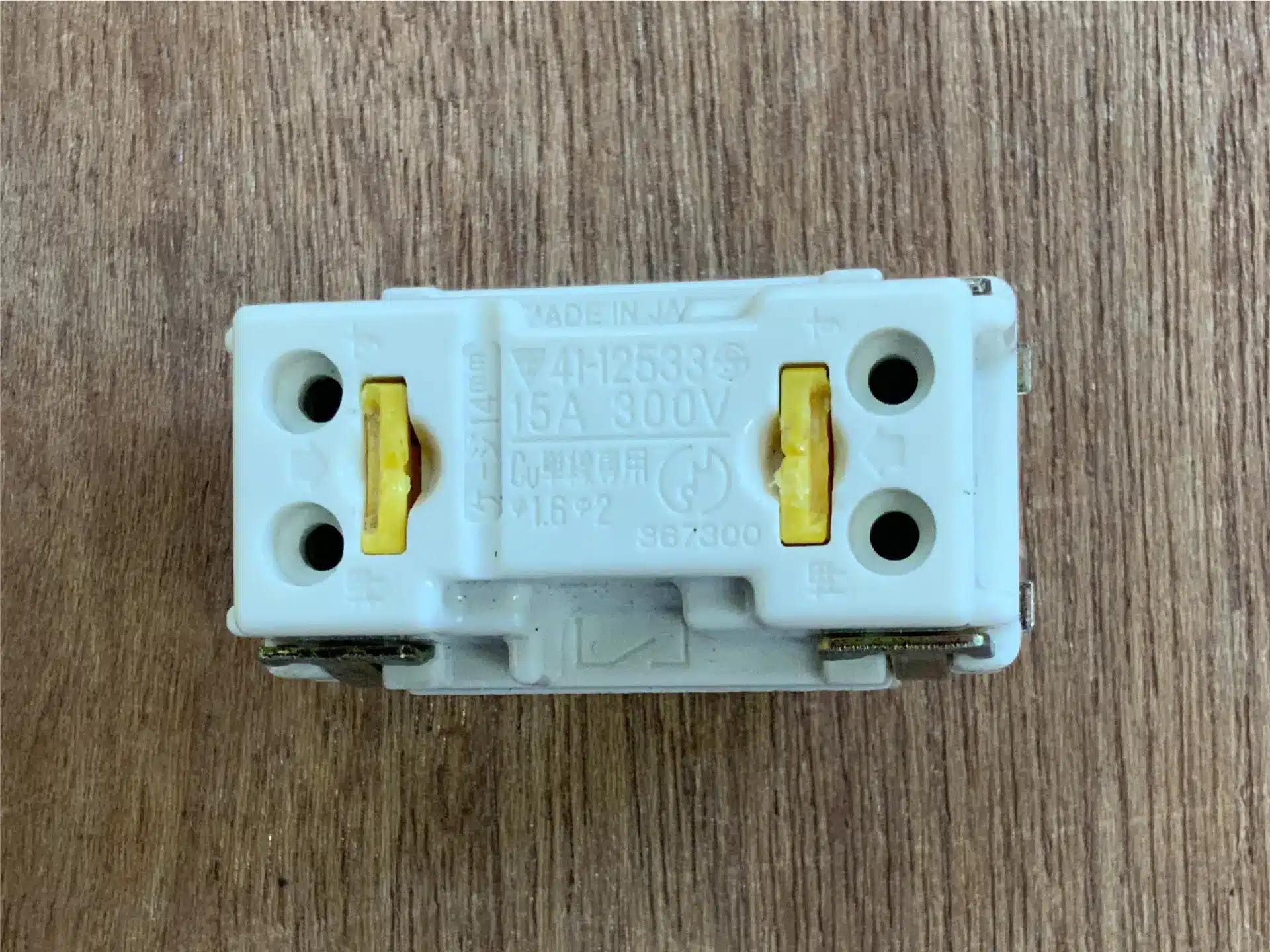

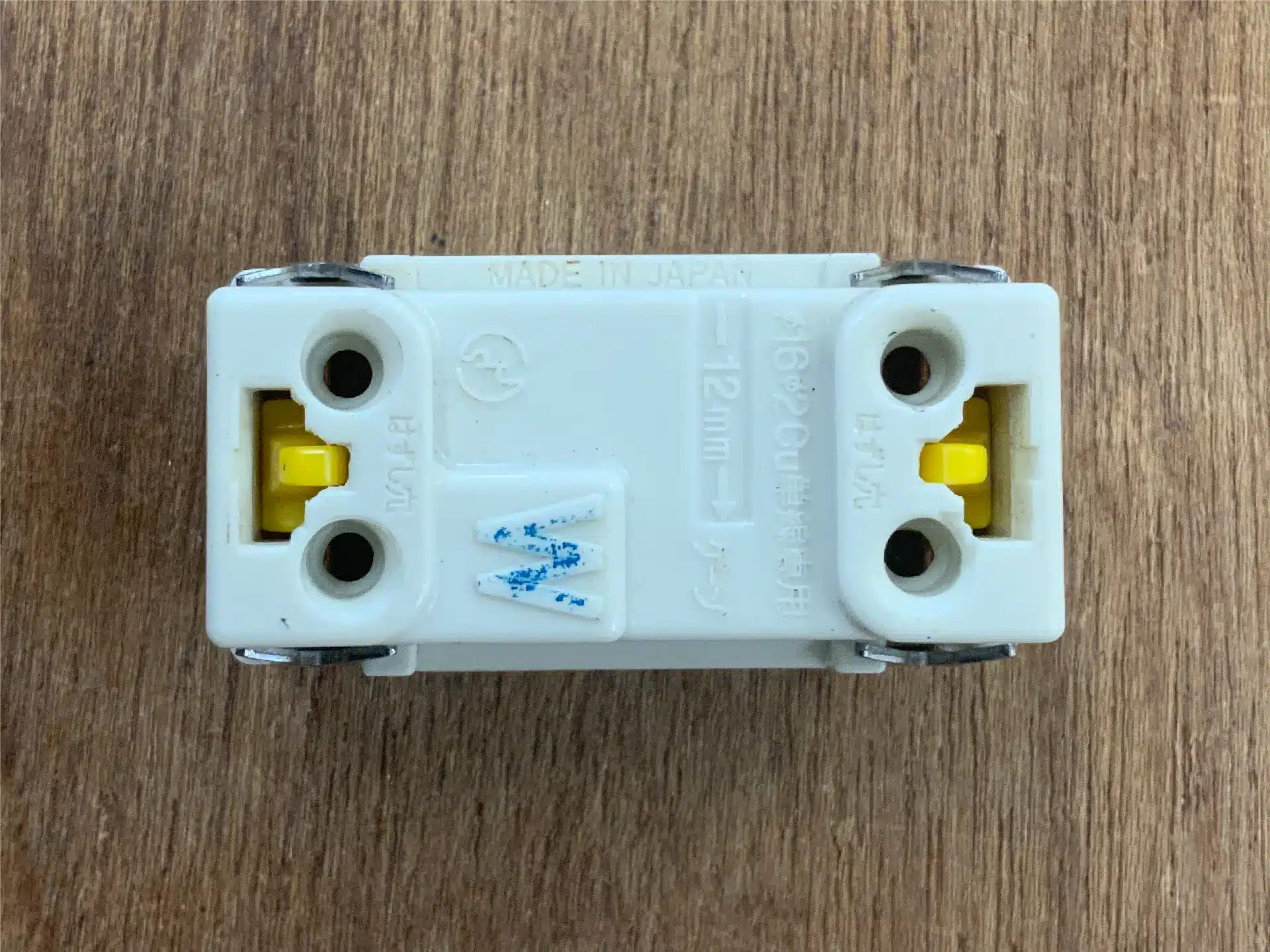

片切スイッチ  | 100mm | ゲージ ※10~14mm | |

埋込コンセント  | 100mm | ゲージ ※10~14mm | |

| 差込コネクタ | 100mm | ゲージ ※12mmが多い | |

| リングスリーブ | 100mm | 30mm | |

④ 実際にシース・電線を加工する。

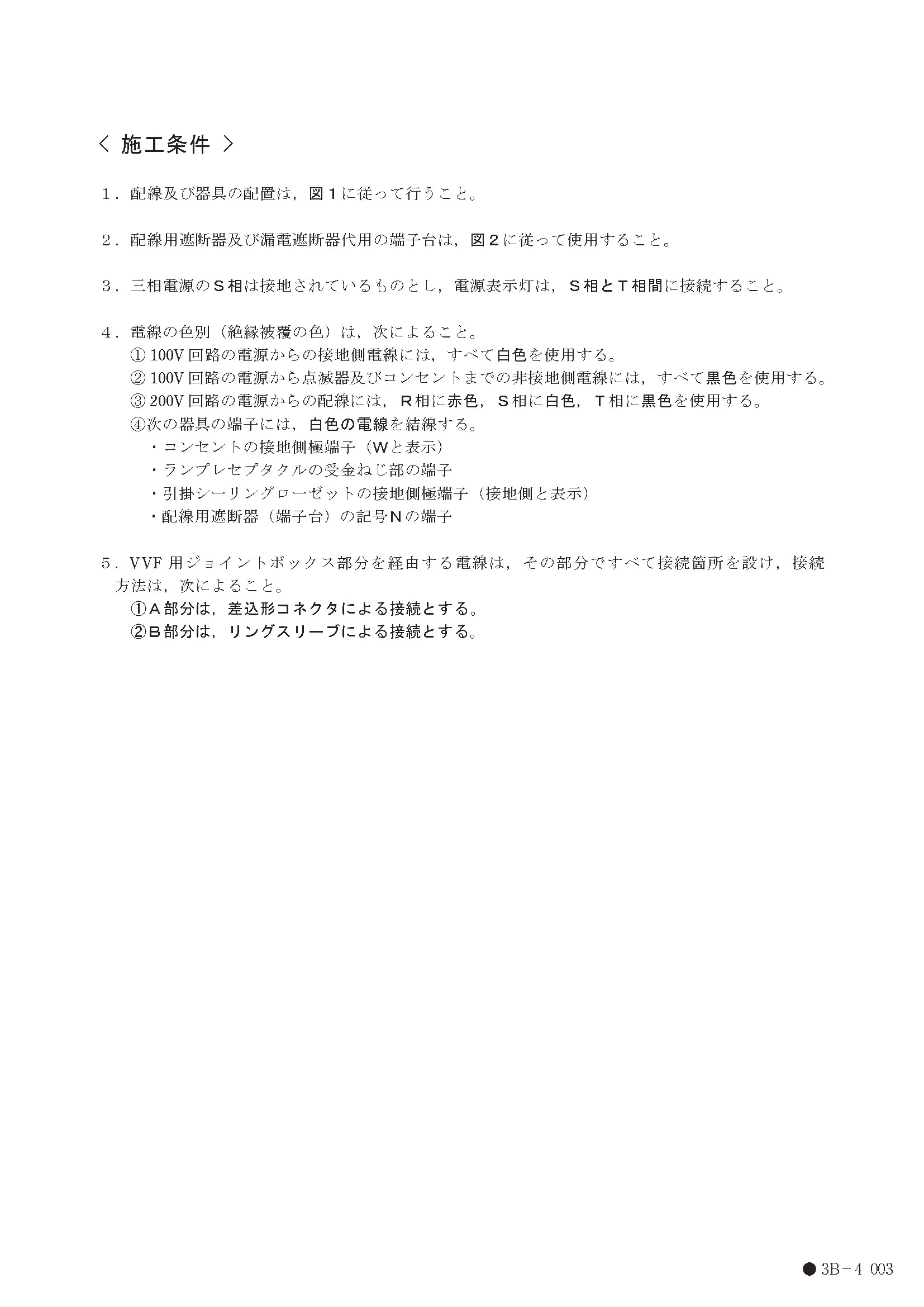

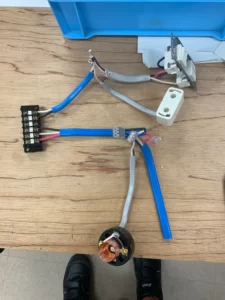

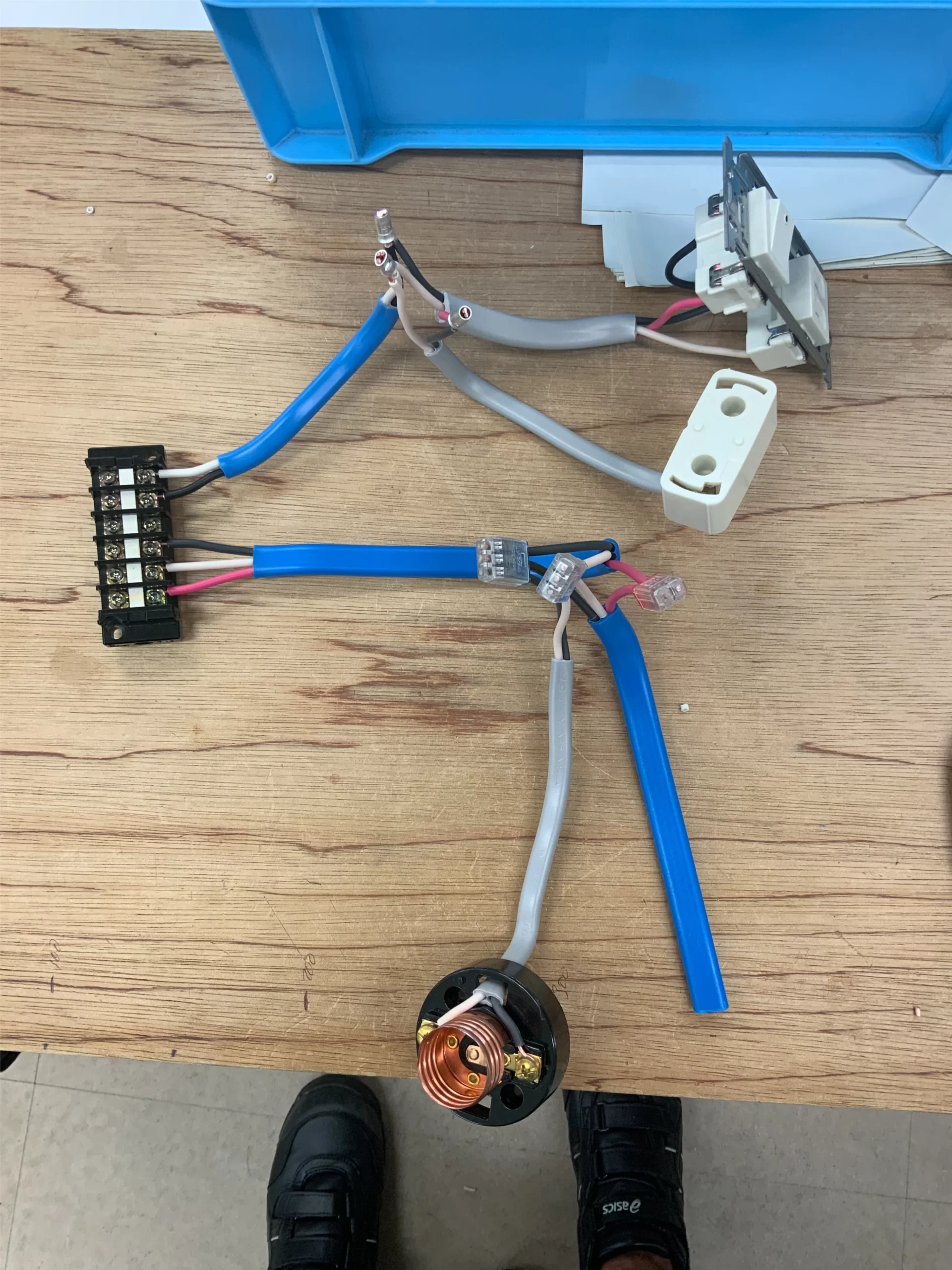

⑤ 作品完成例

- 作品完成例 -

コメント